Cette conférence a pour objectif de présenter et d’échanger avec l’une des autrices principales de l’ouvrage collectif « Géographie de l’éducation » paru en 2023 chez Armand Colin. En savoir plus

L’emprise du chiffre. Acteurs, usages et fonctions de la quantification en situation impériale En savoir plus

Travail et ressources : questions connexes ou même problème ?

Pauline GUÉNA, UMR TELEMMe (AMU-CNRS)

Questions de recherche et sources en histoire du travail concernant le monde ottoman

Hayri Gökşin ÖZKORAY, UMR TELEMMe (AMU-CNRS)

La séance sera suivie d’une réunion des membres statutaires du groupe pour la planification des activités

En savoir plus

![Marsilia [Marseille au début du XVIIe siècle], dessin, BnF Gallica, Estampes et photographies, RESERVE VE-26 (S)-FOL](https://telemme.mmsh.fr/wp-content/uploads/2023/04/22-mai-1024x593.jpg)

L’autorité dans la ville de l’Antiquité à nos jours En savoir plus

Cette ultime séance du groupe « Façons d’être » sera consacrée aux « déviants », aux clercs sodomites et aux sorcières adeptes de Satan, victimes d’un pouvoir qui fit de la réforme de la société un instrument de répression En savoir plus

Dans de nombreuses institutions de mémoire en France et sur le web, sont aujourd’hui accessibles à tous les publics des fonds liés au passé colonial qui font l'objet de contestations et de débats au sein de la société civile. Les professionnel·le·s de l’information doivent désormais développer de nouvelles compétences pour prendre en compte ce patrimoine culturel, qu'il s'agisse de mettre à disposition des fonds d’archives, de restituer des objets, de réécrire le contexte historique qui les entoure d'une manière plus critique et plus inclusive. Organisé par S. Gebeil, C. Mussard et V. Ginouvès dans le cadre du programme de recherche PICCH, ce séminaire pluridisciplinaire a pour objectif d’explorer les outils, pratiques participatives et créatives qui invitent à l’analyse et à la réutilisation critiques de l'héritage audiovisuel colonial dans les fonds de trois types d’archives (web, fonds de la médiathèque de la MMSH, Institut national de l’audiovisuel). Pensé comme un espace d’échange et d’expérimentation, il mettra en dialogue une pluralité d’acteurs (utilisateurs, archivistes, chercheurs, cinéastes, citoyens, associations) autour de leurs pratiques de l’archive. En savoir plus

Annonce d'une nouvelle séance du séminaire de l'IREMAM, Faire l'histoire du monde islamique (VIIe-XXe siècles)

Organisateurs : Aurélia Dusserre, Julien Loiseau, Nicolas Michel, Mohamed Ouerfelli, Hayri Gökşin Özkoray et Camille Rhoné-Quer

Lien URL du séminaire : https://iremam.cnrs.fr/fr/seminaire-de-formation-faire-lhistoire-du-monde-islamique-viie-xxe-siecles-2022-2023

Intervenant : Marc Toutant (CNRS, CETOBaC) http://cetobac.ehess.fr/index.php?557

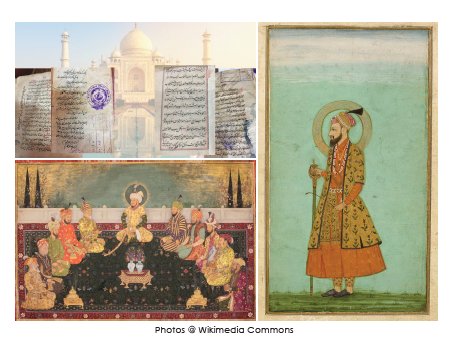

Titre : « Le turk est la langue des rois. L'empreinte timouride dans l'Inde moghole »

Date : Mercredi 15 février 2023, 14h00-16h00

Lieu : MMSH, salle Germaine Tillion

Résumé de la communication de Marc Toutant

Si l’empire fondé par Timour (le Tamerlan des Européens) en Iran et en Asie centrale n’a guère duré plus d’un siècle (1370-1510), il a profondément marqué les dynasties qui lui ont succédé tant d’un point de vue politique que culturel. Les Ottomans, les Safavides en Iran, les Ouzbeks en Asie centrale ont vu dans l’architecture, la miniature et la poésie timourides autant de modèles à imiter. Cette question de « l’héritage timouride » se pose avec plus d’actualité pour les Grands Moghols (1526-1857), ces Timourides indiens qui sont les descendants directs du grand conquérant. Pourtant, peu de travaux ont été consacrés à l’empreinte timouride en Inde, à l’exception du versant architectural. La question de la langue a ainsi été négligée au prétexte que les successeurs de Babour (1483-1526) auraient totalement délaissé leur idiome maternel, le turk chaghatay, au profit du persan, véritable lingua franca dans cette région du monde musulman. Pourtant, tout un ensemble d’ouvrages lexicographiques et grammaticaux destinés à l’étude du turk chaghatay sont composés à la cour moghole à partir du xviie siècle, dont l’un n’affirme rien moins que « le turk est la langue des rois ». En se fondant sur ces ouvrages conservés aujourd’hui pour la plupart sous forme de manuscrits, cette intervention se donne pour objectif de réévaluer la place du turk dans la culture moghole.

référent de la séance : Hayri Gökşin Özkoray (hayri-goksin.ozkoray@univ-amu.fr)

En savoir plus

Séminaire du groupe façons d’être

Autour de la figure des martyrs, Espagne, XV-XI°S. En savoir plus

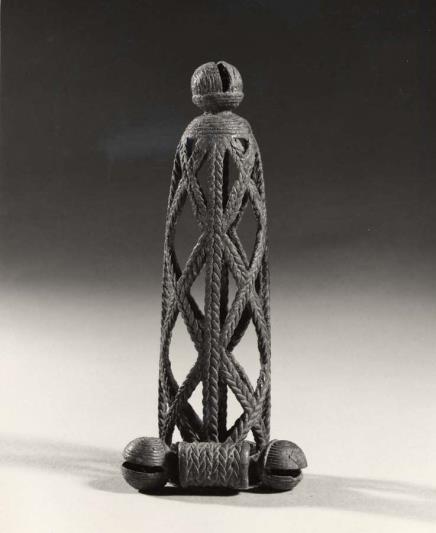

Les collections muséales sont le résultat d’accumulations grâce à des dons, des achats et des collectes. L’objet de musée peut relever de différente typologie selon le contexte et la spécialisation du musée, ainsi une œuvre similaire ou proche pourra avoir une valeur artistique ou être considérée comme un témoignage ethnographique. La typologie et la catégorisation des objets qui constituent les collections muséales se posent au moment où le musée n’est plus uniquement une institution qui conserve des œuvres d’art uniques, peinture ou sculpture. Dans ce contexte, on peut s’interroger sur les conditions dans lesquelles l’objet entre au musée et sur les conséquences de ce changement de destination et d’usage. À travers des objets conservés dans les réserves du MUCEM, confrontés à d’autres collections muséales, nous aborderons ces questionnements dans le cadre de ce séminaire de recherche. En savoir plus

La séance sera consacrée à l’actualité éditoriale et organisée autour de l’ouvrage de Delphine

Peiretti-Courtis, Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial, XIX-XXe siècles paru

en 2021. A la croisée de l’histoire du corps, de la médecine et du genre, l’ouvrage interroge la

construction des théories raciales en lien avec le projet colonial. La séance sera animée par

Francesca Arena, Maître assistante à l’iEH2, Institut Éthique Histoire Humanités, Université de

Genève En savoir plus

Séance du séminaire Les économies méditerranéennes et leurs environnements. Avec : Laurent Burrus, Universität Zürich et Aurian Meunier, Université de Perpignan, UMR FRAMESPA En savoir plus

Objet de la séance : bilan des quatre stages de 6 mois ; préparation de la publication des billets ; travail sur le corpus en ligne ; un an de projet : bilan et perspectives. En savoir plus

Cette séance sera l'occasion de recevoir Judith Dehail, spécialiste des médiations muséales et membre du LESA. En savoir plus

Consacré à la présentation de l’ouvrage de Virginie Cerdeira, Histoire immédiate et raison d’État, le séminaire abordera les pratiques d’écriture mises à l’œuvre dans les 25 volumes du Mercure François (1611-1648), à la croisée de l’écriture de l’histoire et de celle de l’actualité. L’autrice interrogera les formes à travers lesquelles s’exprime dans la collection la loyauté à l’État royal tout en montrant ce que cette posture doit à l’histoire familiale des fondateurs. En savoir plus

La Fronde est probablement la crise politique la plus importante qu’ait connue le Royaume de France au XVIIe siècle. Des femmes nobles ont joué un grand rôle dans cette contestation. En savoir plus

Ancrages et désancrages dans les milieux urbains, littoraux et ruraux par Eleonora CANEPARI, Maîtresse de conférences en histoire moderne, TELEMMe CNRS-AMU et Béatrice MESINI, Chargée de recherche au CNRS, TELEMMe CNRS-AMU En savoir plus

La communication vise à donner une représentation des rôles des femmes italiennes entre 1796 et 1870, tout en distinguant entre les images que le processus de « nationbuilding » imposait aux femmes dans la nouvelle nation, et la réalité de la vie privée et publique des Italiennes. En savoir plus

L’équipe française de l’ANR JPI Polyvocal Interpretation of contested colonial heritage (PICCH, coord. Daniela Petrelli) se réunira vendredi 4 mars de 10h à 12h00 pour une première séance de travail en présence des étudiants recrutés comme stagiaires dans le cadre du projet et de Pauline Savéant, doctorante. En savoir plus

Cette séance est consacrée à la théorie et à la pratique de la haine, telle qu’elle est jugée dans les procès pour « paroles injurieuses » à Bologne au XIVe siècle et telle qu’elle est pensée comme passion en France au XVIIe siècle. Ce sera aussi l’occasion pour nos deux invités d’exposer la singularité de leur méthode pour explorer l’histoire culturelle et sociale d’une émotion. En savoir plus

En mai 1590, Henri IV met le siège devant sa capitale catholique qui refuse de le reconnaître. Pendant 4 mois plus aucune nourriture n'entre dans Paris. Comment les Parisiens ont-ils vécu les uns avec les autres pendant ces heures terribles ? Comment s’est organisé le vivre ensemble ? Qu’est ce qui fit tenir les hommes et les femmes de ces jours sans pain ? En savoir plus

Les interventions proposées présenteront, à partir d’archives médicales et associatives, la constitution et la diffusion de savoirs médicaux élaborés par des médecins occidentaux au contact de mondes extra-européens. De la rencontre avec le corps de l’Autre à la confrontation avec de nouvelles situations épidémiques, quels discours sur les corps, les pratiques médicales, les fièvres ? En savoir plus

Cette séance, centrée sur l’actualité éditoriale, aborde la question de la sexualité « déviante » ou violente au Moyen Âge dans deux contextes bien différents qui mettent à l’index la figure du « sodomite » : celui de la dénonciation des pratiques « contre nature » dans l’Église au XIe siècle et celui de la répression du crime pédophile par la justice pénale à Bologne à la fin du Moyen Âge. En savoir plus

Le séminaire sera consacré à la présentation d’un projet de recherche porté par Bruno Bertherat et Isabelle Renaudet sur les morts de la Retirada. Envisagé dans le cadre d’une histoire de la mort, attentive au traitement matériel et symbolique du cadavre, la communication montrera l’intérêt d’aborder ce sujet dans la longue durée, seule en mesure de rendre compte de la vie posthume des morts et de l’entrecroisement des temporalités. En savoir plus

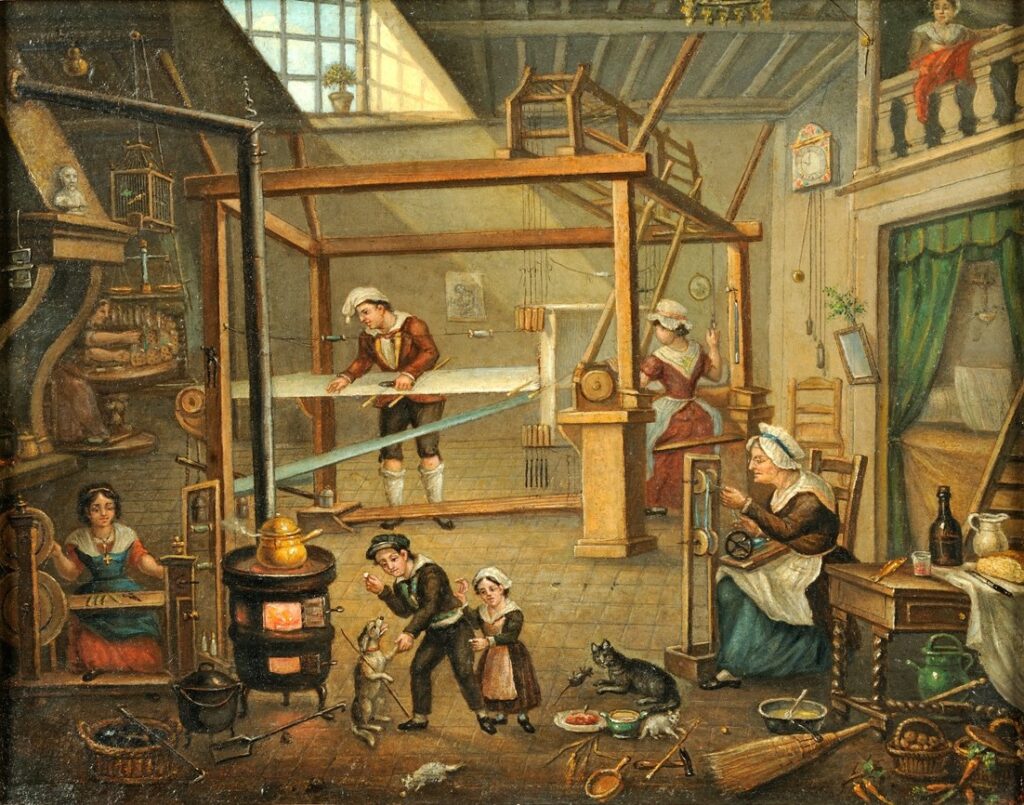

Mercredi 15 septembre 2021 de 14h à 16h30 | Séance de séminaire organisée par Gilbert Buti, Anne Montenach et Olivier Raveux, groupe « Les économies méditerranéennes et leurs environnements » - TELEMMe (AMU-CNRS)

En savoir plus

Alors qu’une documentation abondante conservée dans les archives espagnoles révèle l’amplitude des interactions qui relièrent les habitants du massif du Djurdjura, situé à une centaine de kilomètres d’Alger, aux terres du roi d’Espagne entre 1530 et 1620, les publications françaises du XIXe siècle rapportent une histoire étriquée qui impose l’idée d’un écart culturel incommensurable entre le monde rural maghrébin et l’Europe. Au contraire, l’historiographie coloniale espagnole valorisa l’histoire au long court qui unissait la péninsule ibérique et le monde islamique. En savoir plus

En occident, les femmes ont été largement sous-représentées dans la communauté psychédélique tout comme dans les études scientifiques portant sur cette classe de psychotropes. En effet, les caricatures de l’utilisatrice diffusées dans les médias ou dans les productions artistiques (sur sexualisée, disponible sexuellement) ainsi que l’axe systématiquement sanitaire des études menées sur les consommatrices de psychotropes, rendent particulièrement difficile à repérer et à analyser les usages féminins de psychédéliques. Par ailleurs, les chercheuses et thérapeutes ayant participé à la première vague d’études sur ces produits (1950-1970) ont été invisibilisées par l’historiographie. En savoir plus

Ce séminaire questionnera, à partir de situations de travail concrètes, les façons dont le professeur, le chercheur utilise les techniques du corps pour transmettre ou produire le savoir. Dans ces processus, éducation et émotions ont partie liée : que l’éducation (l’acquisition de techniques) opère un contrôle des émotions, que celles-ci soient une ressource dans des opérations intellectuelles placées sous l’égide de la raison. En savoir plus

La maîtrise de l’information constitue un enjeu crucial pour les États, notamment en temps de guerre. Anticiper les manœuvres et les stratégies de l’ennemi, orienter l’opinion internationale sont certains des objectifs que poursuit cette quête d’information à laquelle, entre autres, tentent de répondre les services de renseignement. En savoir plus

Nous avons vu lors d’un précédent séminaire comment l'historiographie anglophone au tournant des années 1980-1990 fut animée par la question de savoir quelle réponse du mouvement suffragiste britannique à la guerre de 1914 était la plus "féministe" de la "patriote" ou de la "pacifiste". En savoir plus

Le séminaire prêtera attention au corps dans l'espace public d'un centre urbain majeur du nord de l'Italie, Venise, à travers l'analyse des transformations architecturales du Palais des doges au début du XVIIe siècle et de la disparition des thermes, ainsi que du déplacement de ces derniers au Lido à la fin du XIXe siècle. En savoir plus

![Recco, Giuseppe [Naples, 1634 – Alicante, 1695], Natura morta con pesci e molluschi (1675-1680). Collezione Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia (Naples); image courtesy of the Archivio Patrimonio Artistico Intesa Sanpaolo, photographic credit: Luciano Pedicini, Naples.](https://telemme.mmsh.fr/wp-content/uploads/2022/10/Recco_Pesci-e-Molluschi.jpg)