Ce séminaire donne la parole à deux jeunes chercheuses qui viendront présenter leurs recherches de doctorat en cours en lien avec les axes de réflexion du groupe. En savoir plus

En Méditerranée comme ailleurs, les sociétés portent les traces des matrices politiques et identitaires qui ont régi leur passé. Discrets ou flagrants, ces témoignages s’imposent dans les paysages comme dans les relations sociales, au point de sembler être un état des choses non questionnable. En savoir plus

Je sortais d’un film sur la démarche des cinéastes et la création comme un incontournable récit de soi, un moyen d’engagement et de revendication. Ces films, réalisés dans un contexte tunisien de lutte et de crise, portaient un regard sensible et pourtant spontané sur le genre. En savoir plus

Des corps sublimés, à travers l’art équestre (Daniel Roche, 2011-2015), aux modèles anatomiques des collections du Musée Spitzner, analysés entre art et médecine (Chloé Pirson, 2009), la séance interrogera les usages et les représentations de ces corps ainsi que les lieux de leur mise en spectacle, des arts circassiens aux musées anatomiques. En savoir plus

Quand on associe « journal » au nom d’Hubertine Auclert, on pense d’abord à La Citoyenne, l’hebdomadaire qu’elle a fondé en 1881, fer de lance de son combat suffragiste. On sait moins que la journaliste féministe était aussi diariste. En savoir plus

Définie comme un désir de vengeance après une offense et caractérisée par l’ardeur et l’inflammation du sang qu’elle provoque, la colère est une passion bien identifiée au XVIIe siècle. En savoir plus

Peut-on concevoir une société plus étrange que celle qui fait de la honte un objet à la fois de répulsion et de désir ? Tel est le paradoxe dans lequel le christianisme médiéval a installé les saintes femmes. Elles s’appelaient Christine, Marie ou Marguerite et étaient toutes à leur façon des virtuoses de la honte. En savoir plus

La conférence de Vincent Verroust, doctorant en histoire des sciences, portera sur le documentaire réalisé en 1964 par Pierre Thévenard, médecin vidéaste de l’Institut Pasteur, à la demande du professeur Roger Heim, mycologue et directeur du Muséum national d’Histoire naturelle. En savoir plus

Le mouvement suffragiste britannique fut profondément divisé par le déclenchement de la guerre de 1914-1918. D'un côté, les "patriotes" partisanes de la guerre à outrance appelaient à l'écrasement de l'Allemagne, "the over-sexed nation". De l'autre, les "pacifistes" tentaient de mobiliser les "mothers of the race" du monde entier pour plaider la cause d'une paix négociée. En savoir plus

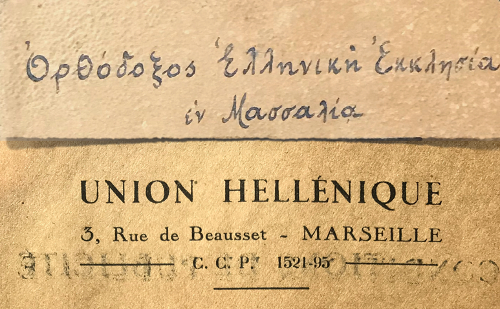

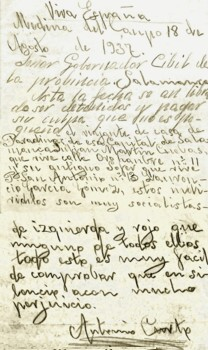

Ce séminaire est consacré à l’analyse d’un objet difficile à appréhender, la délation, à travers les exemples de l’URSS, la France de Vichy et l’Espagne franquiste. L’étude du fonctionnent et des conséquences de la dénonciation ne se limite pas au XXe siècle puisque sera également considéré le rapport de l’inquisition à la délation dans l’Espagne moderne. En savoir plus

SMAM -Séances médiévales d'Aix-Marseille : LA3M, IREMAM, TELEMMe, CPAF, CIELAM En savoir plus

Intervention de Ons KAMOUN, Cinéaste et chercheure en Cinéma, Maitre-assistante à l'Ecole Supérieure de l'Audiovisuel et du Cinéma - Université de Carthage (...) En savoir plus

This second CREABALK seminar proposes to explore fiction as well as documentary images and sounds of the Balkan city. Films and soundscapes are matters of sensory perception and social imagination, depiction and creation, narration and performance. How urban experiences look like and sound like? We will also put the accent on the ways researchers and creators enter the city scene at the crossroads of art and science. En savoir plus

Pierre Courtin ou la figure atypique d'un engagement artistique protéiforme, qui se définit lui-même comme un acteur, au sens théâtral du terme, de l'Art. La Scène de l'art, il l'investit, il y joue, il en séduit les codes. Il est en représentation. En savoir plus

Faire communauté. Réflexion sur les enjeux historiographiques et contemporains autour du bilan du programme de recherche sur les registres de délibération communale, Moyen Âge-Temps modernes. En savoir plus

Ce séminaire, consacré aux mises en récit de l’expérience, qu’elle soit quotidienne ou bien extrême, entend poursuivre la réflexion sur les sources de l’histoire de émotions entre la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle. En savoir plus

Fidélité et mise en concurrence dans les relations entre grossistes et détaillants. Quelques réflexions à partir du cas de la Lorraine centrale et méridionale au milieu du XVIIIe siècle. Julien Villain Université d’Évry-Val d’Essonne, IDHE.S En savoir plus

Pietro Gaglianò est un critique d’art/commissaire d’exposition qui vit et travaille à Florence. Il s’intéresse aux rapports entre esthétiques du pouvoir et contre-narrations dans le contexte urbain, architectural et social du monde contemporain. Dans ses livres et dans ses expositions, il donne une place centrale aux expérimentations hybrides entre art/art vivant/architecture/performance/sciences sociales à travers des plateformes de travail collectif. En savoir plus

Françoise Thébaud ( Labex EHNE (Écrire une histoire nouvelle de l’Europe) : L’Europe, une chance pour les femmes ? Le genre de la construction européenne. En savoir plus

Centrée sur la construction du masculin, la séance questionnera la notion de virilité sous l’angle des normes et des pratiques, des modèles et des représentations dans des contextes variés, du terrain colonial à l’Europe de l’entre-deux guerres. En savoir plus

Pour cette dernière séance sur les commémorations, le séminaire MonuMed accueillera l’artiste Igor Grubić dont le travail multiforme (performances, vidéos et photographies) définit les contours d’un activisme politique et moral dans la Croatie contemporaine. En savoir plus

Lors de cette séance, la question de la monumentalisation sera abordée à travers son impact sur l’espace urbain, son aménagement comme son image. L’artiste Alban Hajdinaj présentera son travail de création narrative à partir du contexte urbain et monumental de l’Albanie contemporaine. En savoir plus

L’accouchement est une expérience féminine particulière qui a déjà été assez largement étudiée du point de vue des femmes, que ce soit par les sociologues, les anthropologues ou les historien-nes. Il y a cependant un intérêt à déplacer le regard du côté masculin. En savoir plus

Pour cette première séance sur la thématique des commémorations, le séminaire MonuMed accueille l’artiste Uriel Orlow, dont les installations modulaires et multimédias visent à réactiver la mémoire cachée des lieux marqués par l’histoire. En savoir plus

Plus jeune agrégée de lettres classiques en France en 1914, elle est infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle est marquée par les milliers de morts et l’ampleur des destructions. Cette expérience conditionne sa vie et ses engagements ultérieurs. En savoir plus

Communication de Romain Facchini : L’historiographie récente a montré que la place des femmes dans le travail n’était pas marginale, y compris dans le cadre du commerce. En savoir plus

Sous le règne de Louis XIV, de très nombreuses œuvres d’art ont mis en scène les forçats et les esclaves turcs astreints aux galères du roi. L’exhumation de ce genre méconnu de l’art maritime rappelle que la servitude humaine n’était pas l’apanage des colonies et qu’elle subsistait encore, en dépit de la mythologie du sol libre, en France métropolitaine. En savoir plus

Lors de cette séance, l’artiste Rossella Biscotti abordera les questions relatives aux fragments de la période fasciste dans la société italienne contemporaine. À travers des pratiques de déplacement et de décontextualisation des icônes des régimes autoritaires, elle révèle la pluralité des récits historiques et sociaux qui les entourent. En savoir plus

La séance du 24 avril 2019 sera consacrée à la visite des collections non exposées du MUCEM à Marseille. La visite placée sous la responsabilité de Fabienne TIRAN, Responsable des archives au Département des collections et ressources documentaires, aura lieu au Centre de conservation et de ressources du MUCEM, 1 Rue Clovis Hugues à Marseille, à partir de 10h. En savoir plus

Quelque soit la définition qu'on lui donne, le féminisme est un discours au cœur duquel on trouve un sujet collectif à défendre: "les femmes". Or, de nombreuses personnes qui se reconnaissent comme membres de ce sujet collectif expriment, à propos du féminisme, une réticence, voire une hostilité. En savoir plus

Depuis une vingtaine d’années, tout un ensemble de recherches s’intéressent à la matérialité des pratiques savantes : aux gestes du corps et de la main, aux outils de papier, aux espaces investis. Il s’agit de considérer ce que Jean-Claude Perrot a appelé « l’histoire matérielle de l’abstraction », d’examiner « comment les savants travaillent », selon l’expression de Françoise Waquet. En savoir plus

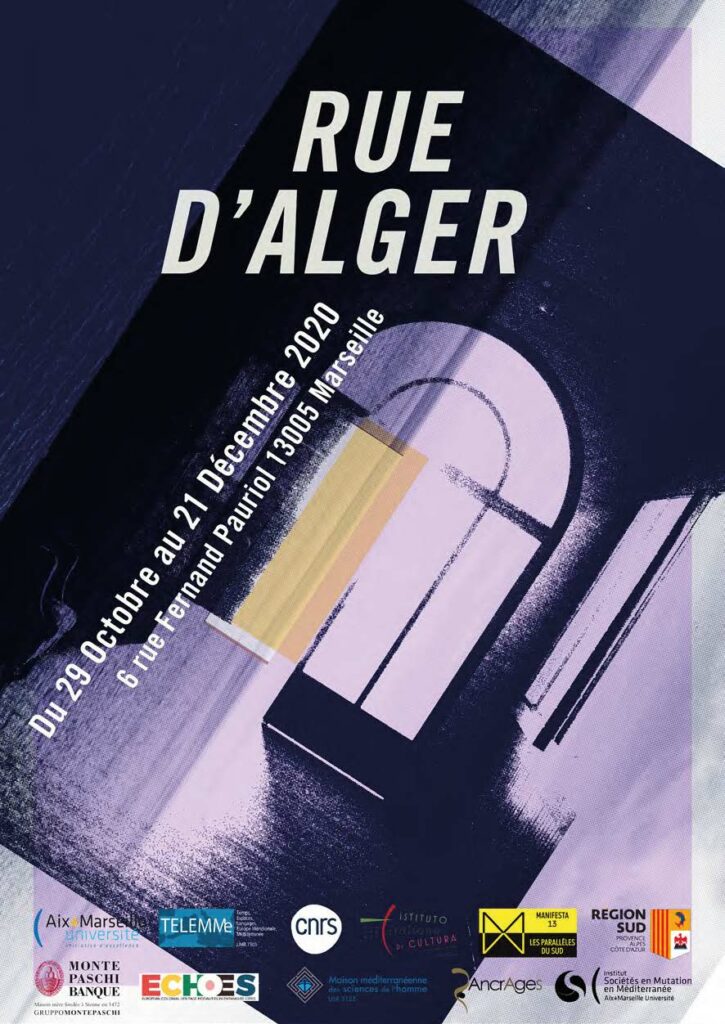

La question de la « biennalisation » de l’espace méditerranéen montre l’intérêt croissant pour les manifestations périodiques d’art contemporain à partir d’une perspective transculturelle qui favorise une réflexion sur l’agrégation sociale et sur les conditions politiques et économiques des métropoles. En savoir plus

L’artiste Stefano Romano présentera différents travaux menés dans l’espace urbain albanais au cours des dernières décennies. Pionnier dans l’approche des traces, des monuments et des pratiques hérités de la période d’Enver Hoxha (seconde moitié du XXe siècle), son travail alterne actions temporaires, performances et installations vidéo-photographiques. En savoir plus

Prolongeant la réflexion engagée par le groupe sur ce que l’expérience combattante fait aux corps, la séance questionnera le rapport entre fait guerrier et troubles psychiques lors du Premier Conflit mondial. Alors que le caractère extrêmement vulnérant des blessures impose aux chirurgiens de nouveaux gestes thérapeutiques (...) En savoir plus

Lors de cette séance, l’artiste Stefanos Tsivopoulos présentera ses projets sur l’histoire matérielle des monuments et sur l’espace public en tant que territoire politisé. En combinant des documents d’archive et des images documentaires, il interroge les tensions urbaines de la Grèce contemporaine. En savoir plus

Cette intervention traite, à partir de l’histoire récente égyptienne, des enjeux stratégiques et politiques sous-jacents à l’appropriation de la cause des femmes par l’État égyptien. La prise en compte officielle du « problème » du harcèlement sexuel en Égypte illustre de manière exemplaire (...) En savoir plus

Une séance d'"Archives en bibliothèques", Pépinière d'excellence A*Midex. À l’histoire de l’institutionnalisation des disciplines et des généalogies intellectuelles, à la prise en compte des différents déterminants sociaux qui conditionnent à la fois le statut du chercheur et son projet intellectuel, il faut ajouter un troisième espace de réflexion (...) En savoir plus

Au travers des pratiques d’écriture, Literacy et histoire de l’individu croisent leurs problématiques et leur méthodologies plurisciplinaires depuis plusieurs décennies, pour apporter à l’histoire sociale un autre point de vue. Les écrits quotidiens et familiers y font entendre des voix d’acteurs sociaux souvent occultés. En savoir plus

Les marins de l’État sont des travailleurs maritimes dont les spécialités sont parfois proches, parfois fort différentes des autres professions civiles de la mer. Pour autant, les personnels de la marine de guerre souffrent de maladies professionnelles et d’accidents dont la fréquence saisonnière (...) En savoir plus

Alessandro Gallicchio et Pierre Sintès reviendront sur les activités de MonuMed en 2018 : deux journées d’étude intitulées « Les monuments dans la ville aujourd’hui. Image du pouvoir / reflet du social » (à Florence en avril), et « Faire ville, faire la ville : monumentalisation, politisation, expérimentation » (...) En savoir plus

En nous basant sur des enquêtes ethnographiques menées en Tunisie, nous aborderons les réfections chirurgicales de l’hymen et la commercialisation d’hymens artificiels dits « hymens chinois », en portant notre attention sur les usages sociaux de ces pratiques ainsi que sur les normes corporelles de genre qu’elles sous-tendent. En savoir plus

Depuis les origines du monachisme en Occident, la condition des religieuses n’a cessé d’être mise en débat. Si en théorie la vie monastique n’est pas fondamentalement différente pour les moniales et pour les moines, puisqu’elle est centrée sur la prière, l’ascèse et la vie communautaire, la question du genre apparaît dans la pratique un enjeu de premier plan. En savoir plus

Les débats actuels sur l’usage médical des drogues font écho à la communication de Zoë Dubus qui abordera les enjeux d’une thérapie psychédélique à travers l’utilisation du LSD en soins palliatifs, entre les années 1940 et 1960. Le LSD, poison ou médicament ? En savoir plus

Cette communication évoquera es relations père-fille ou fille-père à partir de documents juridiques de première main issus des archives ottomanes, sur le territoire du Liban actuel. En savoir plus

Noura RAAD, doctorante en droit pénal et sciences criminelles à AMU et l'université Libanaise, chargée d'enseignement à la faculté de droit d'Aix-Marseille, juriste au Mouvement du Nid. Titre : Un regard genré sur les droits pénaux français et libanais : lutte ou reproduction des stéréotypes de genre. En savoir plus

De par sa densité historique et mémorielle, ainsi que son positionnement dans le voisinage tant méditerranéen que balkanique, Thessalonique constitue une métropole régionale de premier plan à l’échelle du sud-est européen. Les mutations et les transformations qu’a connue cette ville au cours de son histoire tant ancienne que récente (...) En savoir plus

Martine Lapied, PU émérite, Histoire moderne, UMR TELEMME, L'engagement politique des femmes de l'Ancien Régime à la Révolution : Les pratiques politiques féminines dans le Sud-est de la France et leurs représentations. En savoir plus