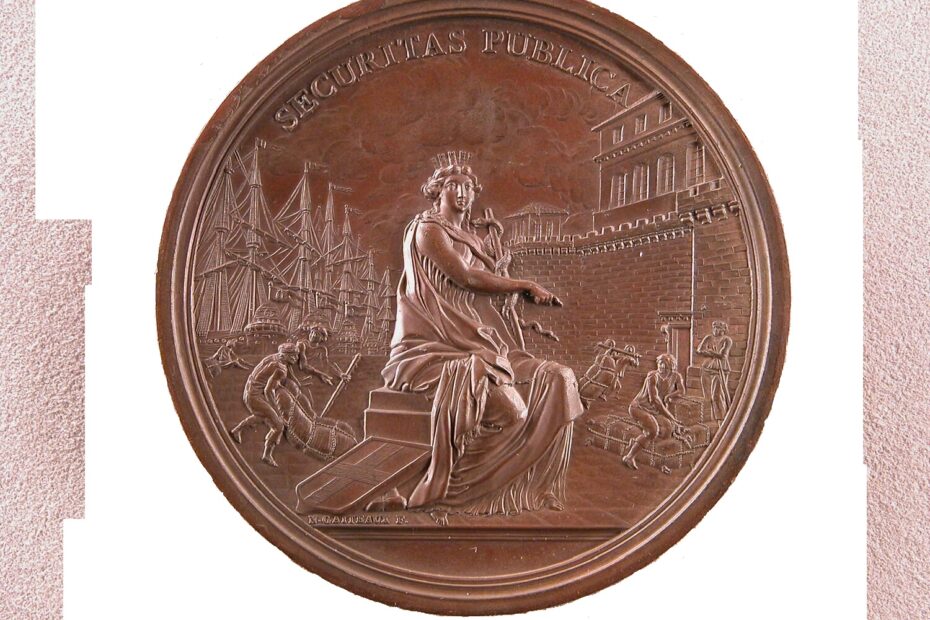

Ports et territoires méditerranéens : circulation des biens culturels, constitution des collections extra-européennes (XVIIe-XXIe siècle)

International Symposium MEDITERRANEAN PORTS AND TERRITORIES: Circulation of cultural goods and the establishment of Non-European collections (17th – 21st Century)